Dalam diskusi publik yang berkembang akhir akhir ini mengenai pengelolaan Flight Information Region (FIR), tidak jarang muncul pendapat yang keliru atau menyesatkan. Hal ini terjadi karena pada umumnya mereka tidak atau kurang memahami seluk beluk pokok masalahmya. Dapat dipahami, karena masalah FIR dan Kedaulatan banyak sekali berkait dengan masalah teknis penerbangan dan teknis studi pertahanan negara. Itu adalah dua bidang ilmu yang jarang memperoleh perhatian yang cukup memadai dari orang awam dan terutama kaum elit pengambil keputusan.

Salah satunya adalah pernyataan yang menyebut bahwa kendali atas FIR tidak ada kaitannya dengan kedaulatan, melainkan semata demi keselamatan penerbangan sipil—baik domestik maupun internasional. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa militer tidak berhak “bebas terbang” di ruang udara nasional, seolah-olah kepentingan negara dalam penggunaan udaranya sendiri bisa dianggap mengganggu lalu lintas sipil. Pernyataan semacam ini mencerminkan kesalahpahaman mendasar dan refleksi dari minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai hakikat air sovereignty. Mungkin harus belajar dulu lebih banyak sehingga tidak meyesatkan khalayak ramai.

Pertama-tama, penting untuk diluruskan bahwa kerap yang dimaksud dalam pernyataan beberapa pihak dimaksud seharusnya adalah FIR, bukan IFR. Instrument Flight Rules (IFR) sebuah kaidah operasional penerbangan yang diatur ICAO, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kedaulatan wilayah udara. Kesalahan istilah ini saja sudah menunjukkan minimnya pemahaman terhadap isu yang sedang dibahas. Yang bersangkutan tidak paham apa itu FIR dan apa itu IFR, mudah mudahan hal tersebut masuk dalam kategori Typo saja, its OK.

Konsep air sovereignty atau kedaulatan negara di udara adalah prinsip utama dalam hukum udara internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Chicago Convention 1944, terutama pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa: “Every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”

Sebagaimana dirumuskan oleh para pakar hukum udara internasional seperti Prof. Pablo Mendes de Leon dan Prof. Atip Latipulhayat, kedaulatan udara mencakup tiga aspek utama:

- Kontrol atas udara (Control of the Air)

- Penggunaan ruang udara (Use of Airspace)

- Penegakan hukum di ruang udara (Law Enforcement in Airspace)

Oleh karena itu, klaim bahwa militer tidak berhak “merasa memiliki ruang udara sendiri” adalah narasi yang keliru dan sangat berbahaya, terutama bila dijadikan dasar untuk menjustifikasi dominasi asing atas wilayah udara nasional. Militer justru adalah unsur utama negara dalam mempertahankan dan menegakkan kedaulatan, termasuk di ruang udara. Sekali lagi ini adlah refleksi dari mereka yang tidak mengerti dan dengan enteng membuat teori sendiri. Pernyataan yang kemudian menjadi kelihatan jenaka.

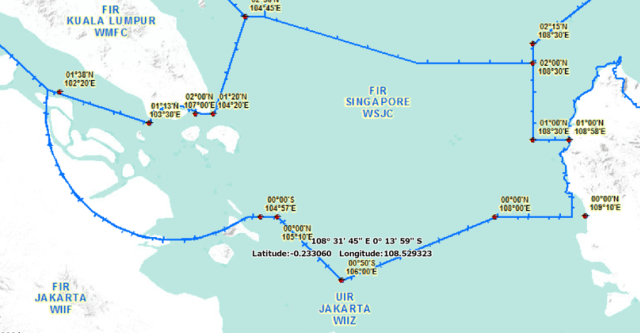

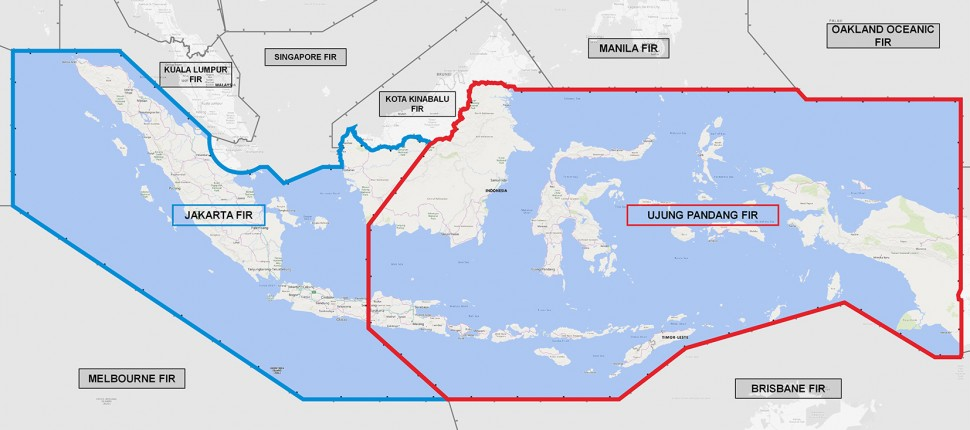

ICAO sendiri, sebagai badan internasional, tidak pernah dan tidak akan menentang hak kedaulatan negara atas ruang udaranya sendiri. ICAO selalu akan merujuk pada konvensi Chicago 1944 bahwa kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif. ICAO hanya mengatur mengkoordinasikan aspek teknis demi keselamatan dan efisiensi penerbangan internasional. Pengelolaan FIR oleh negara lain bukan dan tidak mungkin menjadi keputusan mutlak ICAO. Banyak contoh dalam hal ini antara lain kasus pengelolaan wilayah udara Kambodja dengan Thailand. Banyak yang tidak mengetahui bahwa maslah kita ini adalah merupakan warisan dari keputusan bilateral kolonial. Dalam kasus Indonesia–Singapura, FIR yang saat ini dikelola Singapura adalah hasil minutes of meeting antara Inggris (colonial power) dan Hindia Belanda (koloni) tahun 1946, yang tidak pernah disahkan secara penuh oleh Indonesia setelah merdeka. Ini adalah warisan sejarah yang layak dikaji ulang, bukan diterima mentah-mentah.

Mereka yang menggunakan narasi keselamatan penerbangan internasional untuk menentang pengambilalihan FIR oleh Indonesia sebenarnya ingin dilihat sebagai HERO tentang keselamatan penerbangan, tetapi sayangnya tidak didukung pengetahuan yang memadai. Satu diantaranya adalah sering kali mengabaikan fakta sejarah dan geopolitik. Justru keselamatan penerbangan di dunia ini pernah mengalami kegagalan fatal bukan karena militer, tetapi karena kegagalan sistem sipil dalam membaca ancaman, seperti dalam tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Dalam peristiwa itu, ruang udara Amerika dikendalikan penuh oleh sipil, dengan prioritas keselamatan penerbangan internasional. Namun hal itu kemudian terbukti gagal mendeteksi dan mencegah pembajakan pesawat komersial yang kemudian digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Pasca 9/11 otoritas pengatur lalulintas Udara Amerika di restrukturisasi menjadi Civil Military Air Traffic Flow Management System.

Terakhir, soal masa berlaku 25 tahun dalam Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura (2022) yang dapat diperpanjang, perlu dikritisi secara konstitusional. Pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan tegas menyatakan bahwa wilayah udara nasional harus dikendalikan oleh otoritas penerbangan nasional. Dengan demikian, perjanjian yang mendelegasikan kontrol ruang udara ke pihak asing bukan hanya melanggar semangat kedaulatan, tapi juga de jure bertentangan dengan hukum nasional. Dalam konteks ini, Perjanjian FIR yg dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Singapura batal demi hukum.

Membahas FIR tanpa memahami sejarah, hukum udara internasional, dan prinsip kedaulatan negara adalah seperti menyelenggarakan panggung berdebat antara orang yang pikun dan orang yang tuli—tidak akan pernah bertemu pemahaman yang sehat. Mari letakkan diskusi ini pada tempat yang proporsional, dengan pijakan hukum, sejarah, dan kepentingan nasional yang utuh.

Jakarta 23 April 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia