Dalam dunia hukum internasional, penguasaan penuh atas wilayah udara adalah manifestasi mutlak dari kedaulatan negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki complete and exclusive sovereignty atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Di tengah arsitektur global yang menghormati batasan kedaulatan tersebut, Indonesia pun menegaskan komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 458, yang mengharuskan penguasaan penuh ruang udara nasional sudah harus terlaksana paling lambat tahun 2024.

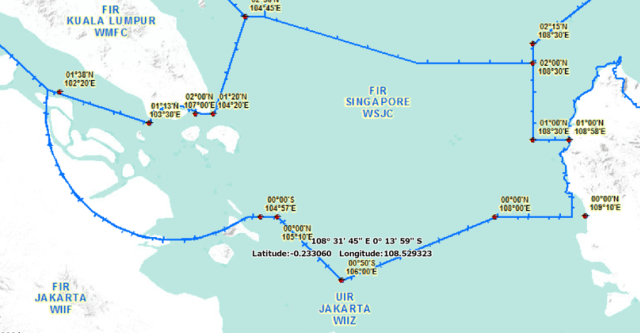

Namun perjalanan ke arah kedaulatan udara yang utuh ternyata penuh lika-liku. Alih-alih mempercepat pengambilalihan pengelolaan ruang udara yang selama puluhan tahun sebagian masih dikelola oleh pihak asing, pada 25 Januari 2022 Indonesia justru menandatangani Perjanjian Penyesuaian Batas Wilayah Flight Information Region (FIR) dengan Singapura. Perjanjian tersebut menyerahkan pengelolaan sebagian wilayah udara Indonesia di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada otoritas penerbangan sipil Singapura untuk 25 tahun ke depan, dengan opsi perpanjangan. Sebuah langkah yang langsung mengundang pertanyaan: Apakah ini bentuk pelanggaran terhadap mandat hukum nasional, dan apa implikasinya terhadap kedaulatan kita?

Antara Amanat Undang-Undang dan Kenyataan Diplomatik

Pasal 458 Undang-Undang Penerbangan bukan sekadar norma administratif. Ia adalah perintah hukum yang menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil alih penguasaan ruang udara nasional secara penuh. Batas waktunya sangat jelas: tahun 2024. Tidak ada ruang bagi interpretasi lain yang menoleransi penyerahan pengelolaan jangka panjang kepada negara lain.

Dari perspektif hukum nasional, perjanjian dengan Singapura ini berpotensi bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori – bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang, harus mengalahkan kebijakan atau perjanjian apapun yang lebih rendah tingkatannya. Secara teori hukum tata negara, perjanjian ini bahkan bisa dikategorikan inkonstitusional atau ultra vires (melampaui kewenangan) jika tidak didasarkan pada landasan legislasi yang sesuai. Dalam perpektif ini maka sebenarnya hal tersebut berstatus sebagai batal demi hukum !

Lebih jauh, masalah ini juga harus dilihat dari sudut hukum udara internasional. Konvensi Chicago 1944 memang membolehkan pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh negara lain, tetapi tidak pernah memperkenankan pengalihan kedaulatan udara. Delegasi layanan navigasi harus bersifat administratif dan temporer, bukan substitusi atas hak berdaulat negara pemilik ruang udara. Jika delegasi itu bersifat jangka panjang tanpa rencana pengambilalihan kembali, maka prinsip full and exclusive sovereignty atas ruang udara menjadi samar, bahkan tergerus.

Risiko Strategis: Menggadaikan Koridor Pertahanan Udara

Ruang udara tidak sekadar jalur penerbangan sipil. Ia adalah koridor pertahanan strategis yang vital dalam sistem ketahanan nasional. Doktrin Integrated Air Defense System (IADS) dalam pertahanan modern menekankan bahwa penguasaan penuh terhadap ruang udara adalah syarat mutlak untuk mampu mendeteksi, mengintersep, dan merespons setiap ancaman militer.

Dengan mempertahankan pengelolaan FIR di tangan negara lain untuk jangka waktu 25 tahun dan akan diperpanjang, Indonesia secara tidak langsung membatasi kemampuannya untuk:

- Memantau dan mengidentifikasi aktivitas penerbangan asing,

- Melakukan intersepsi atas pesawat tak dikenal,

- Melindungi integritas wilayah udara dalam situasi kontingensi militer.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian geopolitik, terutama di kawasan Laut Cina Selatan yang sedang memanas, ketidakmampuan mengelola sendiri ruang udara strategis ini dapat berakibat fatal terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Evaluasi Berdasarkan Teori Kedaulatan Udara

Menurut analisis akademik dari Prof. Pablo Mendes de Leon dan Prof. Atip Latipulhayat, kedaulatan udara terdiri dari tiga elemen tak terpisahkan: control of the air, use of airspace, dan law enforcement. Sayangnya, ketiga elemen ini saat ini belum sepenuhnya dikuasai Indonesia atas wilayah udara yang terdampak perjanjian Indonesia Singapura tahun 2022.

- Control of the Air: Pengendalian administratif atas jalur penerbangan di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna masih dipegang Singapura.

- Use of Airspace: Hak penggunaan ruang udara untuk kepentingan nasional tidak bisa dilakukam karena negara lain memiliki otoritas pengelolaan penerbangan sipil.

- Law Enforcement: Penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang udara tersebut tidak sepenuhnya bisa dilakukan secara independen oleh Indonesia.

Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa dari perspektif hukum dan teori kedaulatan, Indonesia masih jauh dari memenuhi standar kedaulatan udara yang ideal.

Jalan Keluar: Roadmap, Renegosiasi, dan Pembangunan Kapasitas

Menyadari situasi ini, ada beberapa langkah konkret yang bisa dan harus segera dilakukan:

Pertama, menyusun roadmap pengambilalihan bertahap. Pemerintah perlu merancang peta jalan yang realistis dan terukur, termasuk target waktu, kebutuhan investasi, dan rencana diplomasi untuk mengambil alih pengelolaan FIR.

Kedua, merundingkan kembali klausul perjanjian. Klausul tentang jangka waktu pengelolaan dan opsi perpanjangan harus dinegosiasikan ulang agar ada kejelasan mekanisme transisi dan pengambilalihan kendali.

Ketiga, mempercepat pembangunan kapasitas nasional. Investasi besar pada infrastruktur radar, teknologi navigasi, pelatihan sumber daya manusia (SDM) pengendali lalu lintas udara, dan integrasi pertahanan udara nasional menjadi keharusan yang tak bisa ditunda.

Keempat, menguatkan basis hukum nasional. Harus ada regulasi tambahan atau amandemen yang mempertegas larangan jangka panjang delegasi pengelolaan ruang udara kepada negara lain, sesuai dengan prinsip non-transferability of sovereignty.

Kelima, membangun kesadaran nasional. Edukasi publik tentang pentingnya kedaulatan ruang udara harus diperkuat, agar bangsa Indonesia memahami bahwa ini bukan isu teknis belaka, melainkan soal eksistensi negara di mata dunia.

Sejarah dunia mengajarkan bahwa bangsa-bangsa besar tidak pernah membiarkan ruang udaranya tergadai. Sebaliknya, kontrol penuh atas udara menjadi simbol nyata dari kebebasan dan kemandirian. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak boleh abai terhadap pelajaran ini.

Kini, lebih dari sekadar mengejar tenggat 2024, Indonesia harus membuktikan bahwa kedaulatan udara adalah bagian tak terpisahkan dari harga diri bangsa. Bukan hanya slogan, tetapi kenyataan yang diupayakan dengan tekad, perencanaan, dan keberanian politik. Indonesia harus Merdeka yang utuh di darat, laut dan Udara.

Karena dalam dunia modern, “A high standard of living, cultural development, economic growth, and economic independence are impossible without full control of the air.” — sebagaimana pernah dikatakan David Ben-Gurion, pendiri Israel.

Semoga Indonesia mampu memenuhi janji sejarah untuk Merdeka seutuhnya. Tanah Air dan Udaraku Indonesia.

Jakarta 27 April 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia