Kemerdekaan suatu negara lazim dipahami sebagai kondisi di mana negara tersebut bebas menentukan nasibnya sendiri, baik secara politik, ekonomi, maupun pertahanan. Dalam perspektif tokoh dirgantara Indonesia, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, kemerdekaan sejati (dalam ha ini Indonesia sebagai negara berbentuk kepulauan) hanya dapat dicapai bila suatu negara memiliki kedaulatan penuh di darat, di laut, dan terutama di udara. Pernyataan ini mengandung makna strategis yang mendalam, mengingat dimensi udara sering kali diabaikan dalam wacana umum tentang kedaulatan negara.

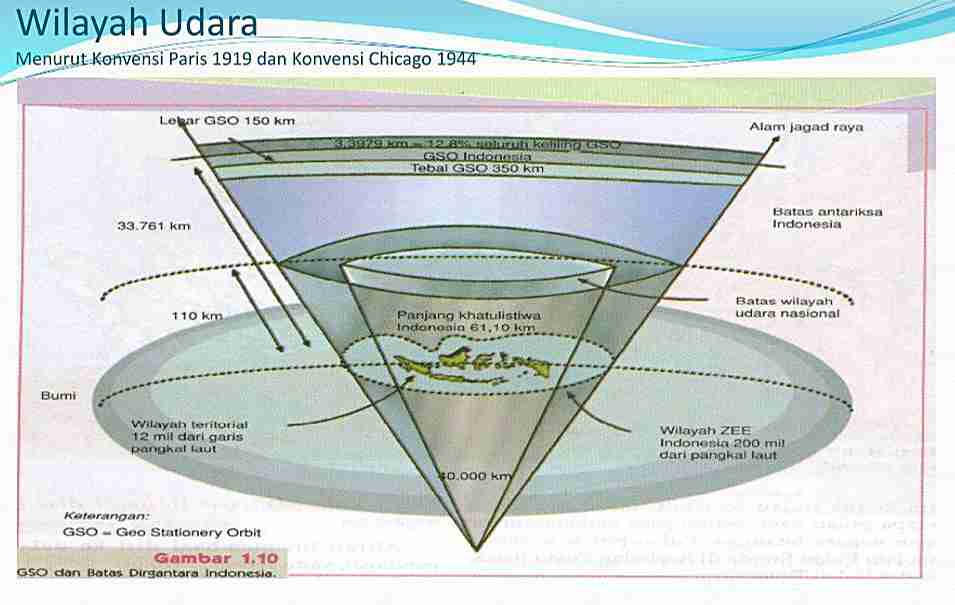

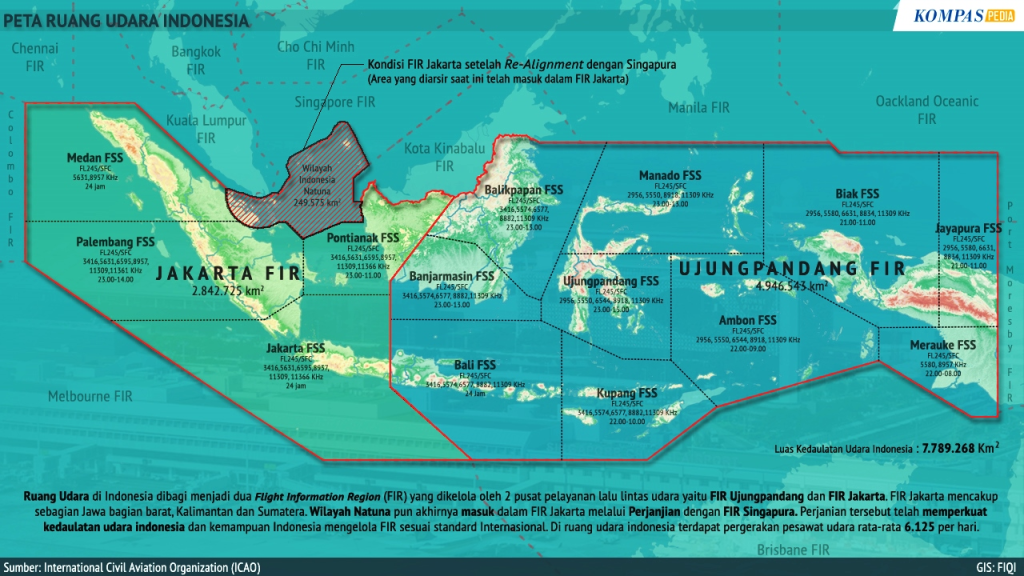

Sebagai catatan, dalam tataran hukum internasional, pelaksanaan kedaulatan udara tidak selalu bersifat absolut. Konvensi internasional, pengaturan teknis seperti FIR (Flight Information Region), serta ketentuan tentang hak lintas udara (overflight rights) telah membentuk kerangka kerja yang dapat membatasi, bahkan merelatifkan, penguasaan penuh negara atas wilayah udaranya. Oleh karena itu, penting untuk meninjau pemikiran Chappy Hakim ini dalam kerangka teori-teori kedaulatan dan dinamika hukum udara internasional kontemporer.

Kedaulatan Udara dalam Hukum Internasional

1. Prinsip Dasar Hukum Udara

Konvensi Chicago 1944 menjadi fondasi utama hukum udara internasional. Pasal 1 konvensi ini menyatakan:

“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”[^1]

Dengan demikian, secara normatif, setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udara nasionalnya. Namun, prinsip ini tidak berdiri sendiri. Konvensi tersebut juga mengatur prinsip-prinsip kerja sama internasional, termasuk hak transit udara, perjanjian bilateral rute penerbangan internasional, dan ketentuan teknis pengelolaan lalu lintas udara.

2. FIR dan Masalah Kedaulatan Teknis

Pembagian Flight Information Region (FIR) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) didasarkan pada kapasitas teknis, efisiensi pengelolaan, dan pertimbangan keselamatan penerbangan. Dalam kasus Indonesia, FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura berdasarkan keputusan ICAO sejak pada masa pascakolonial, ketika Indonesia belum memiliki infrastruktur pengelolaan lalu lintas udara.

Chappy Hakim secara tegas mengkritik kondisi ini sebagai bentuk penyerahan kendali strategis terhadap ruang udara nasional, meskipun secara hukum tidak menghilangkan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Ia menyebut penguasaan FIR oleh negara lain sebagai “an anomaly in sovereignty”.[^2]

3. Hak Lintas Udara dan Liberalisasi

Perjanjian internasional seperti International Air Services Transit Agreement (IASTA) mengatur tentang freedoms of the air, yaitu hak-hak dasar negara asing untuk terbang melintasi wilayah negara lain. Meskipun hak ini umumnya diberikan berdasarkan asas resiprositas dan perjanjian, ia tetap menjadi bentuk keterbukaan yang membatasi kedaulatan mutlak negara dalam mengontrol siapa yang melintas di wilayah udaranya.

Pendekatan Teoritis: Kedaulatan Absolut vs Relatif

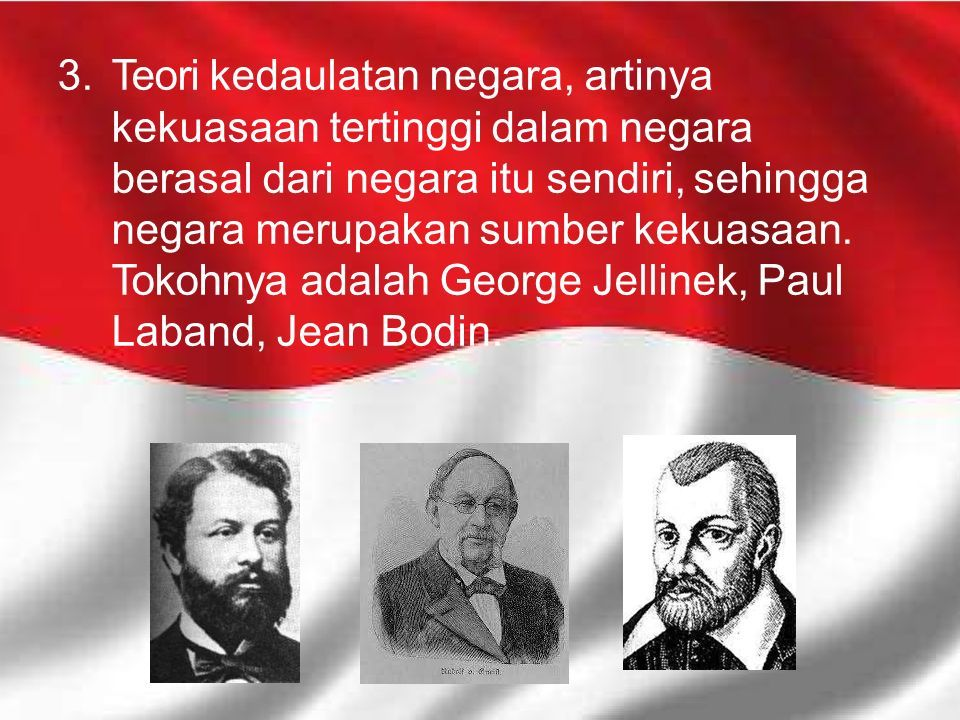

1. Teori Kedaulatan Absolut

Jean Bodin dan Thomas Hobbes memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan tidak terbagi, yang dimiliki oleh negara untuk menjamin eksistensinya. Pandangan ini menekankan pentingnya kontrol penuh negara atas semua elemen teritorial, termasuk udara. Dalam konteks ini, pemikiran Chappy Hakim sangat dekat dengan pendekatan kedaulatan absolut.

“Sebuah negara tidak benar-benar merdeka apabila tidak memiliki kendali penuh terhadap wilayah udaranya sendiri,” tulis Chappy dalam salah satu esainya.[^2]

2. Teori Kedaulatan Relatif dan Konstitusionalisme Internasional

Hans Kelsen dan Hersch Lauterpacht menekankan bahwa kedaulatan negara harus dikaitkan dengan sistem hukum internasional yang lebih besar. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, kedaulatan bukan berarti isolasi, tetapi kemampuan negara untuk bekerja sama dan mematuhi norma internasional secara sukarela. Dalam kerangka ini, pengelolaan FIR oleh negara lain atau pemberian hak lintas udara tidak otomatis melanggar kedaulatan, selama dilandasi asas kesepakatan dan kepentingan bersama.

Konteks Indonesia: Dari De Jure ke De Facto Sovereignty

Indonesia secara hukum memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah udara nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun secara de facto, tantangan-tantangan berikut membuat kedaulatan itu belum sepenuhnya utuh:

- Wilayah FIR yang belum sepenuhnya dikelola Indonesia.

- Keterbatasan teknologi dan SDM pengelola navigasi udara.

- Tingginya tingkat pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing.

- Ketergantungan pada perjanjian bilateral untuk hak lintas udara.

Dalam konteks ini, kedaulatan udara bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kapasitas nasional. Pandangan Chappy Hakim mendorong negara untuk tidak sekadar mengandalkan legitimasi hukum internasional, tetapi membangun air power yang riil dan berdaulat.

Kesimpulan

Pandangan Chappy Hakim tentang pentingnya kedaulatan udara merupakan refleksi nasionalisme strategis yang menyoroti dimensi udara sebagai pilar kemerdekaan sejati. Dalam kerangka hukum internasional, kedaulatan udara diakui secara prinsip, namun berbagai mekanisme dan perjanjian internasional menjadikan pelaksanaannya bersifat relatif dan sering kali tergantung pada kapasitas negara itu sendiri.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sangat strategis, harus memandang ruang udara bukan hanya sebagai media transportasi, tetapi sebagai ruang vital nasional yang harus dikuasai dan dijaga. Untuk itu, perlu sinergi antara diplomasi internasional, peningkatan teknologi, serta penguatan doktrin pertahanan udara yang menjadikan langit Indonesia benar-benar menjadi milik bangsa sendiri—baik secara hukum, teknis, maupun strategis.

Daftar Pustaka

- ICAO. Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944.

- Chappy Hakim. Tanah Air dan Udara Kita dalam Bahaya. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

- Shaw, Malcolm N. International Law, 7th Edition. Cambridge University Press, 2014.

- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Harvard University Press, 1945.

- Lauterpacht, Hersch. The Function of Law in the International Community. Oxford University Press, 1933.

- Soedjati Djiwandono. Indonesia’s Nonalignment Policy and Its Future. CSIS Jakarta, 1980.

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI. Dokumen Nasional Pengambilalihan FIR, 2022.