TINJAUAN KRITIS PERJANJIAN RI–SINGAPURA TAHUN 2022 DALAM EMPAT DIMENSI STRATEGIS

Pendahuluan

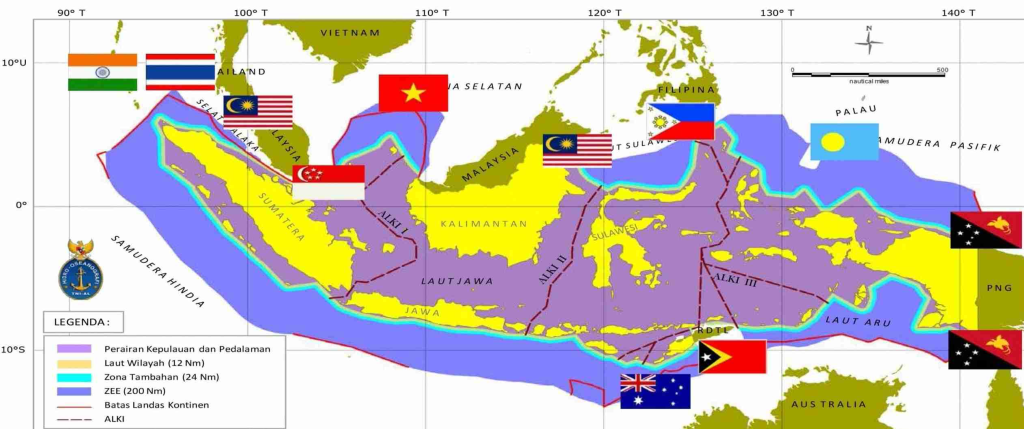

Kedaulatan Negara di udara adalah salah satu aspek paling fundamental dari eksistensi suatu negara modern yangn berstatus sebagai negara yang merdeka. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penguasaan wilayah udara menjadi sangat strategis mengingat bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang luas dari barat ke timur, berbentuk kepulauan, banyak kawasan berpegunungan, mengandung kekayaan alam berlimpah dan berpenduduk banyak.

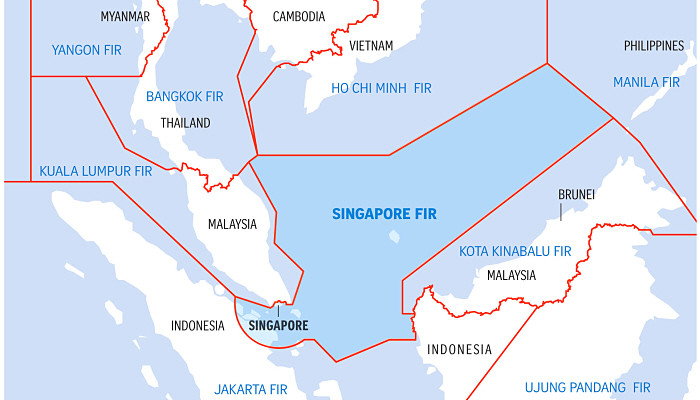

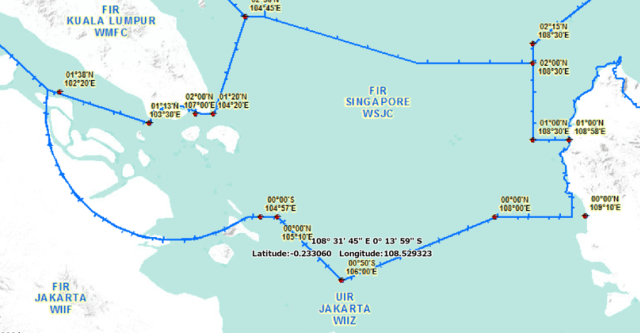

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan Singapura yang mencakup tiga aspek penting: pengelolaan Flight Information Region (FIR), perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kerja sama pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA). Yang menjadi sorotan tajam adalah, dalam kesepakatan FIR, Indonesia mendelegasikan kembali pengelolaan wilayah udara nasional EX FIR Singapura di sekitar Kepulauan Riau kepada Singapura selama 25 tahun dan dapat diperpanjang[1].

Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan besar terkait kedaulatan negara di udara, dan perlu dikaji dari berbagai dimensi, yakni pertahanan-keamanan, hukum nasional, politik, serta hubungan internasional.

Aspek Pertahanan dan Keamanan:

Wilayah udara yang diserahkan pengelolaannya kepada Singapura merupakan zona strategis di sekitar perbatasan utara Indonesia, yang mencakup ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna Utara. Wilayah ini merupakan critical border karena menjadi jalur lalu lintas udara sipil dan militer serta titik potensial untuk proyeksi kekuatan negara asing ke wilayah Indonesia. Pendelegasian wilayah udara ini dapat melemahkan kendali Indonesia atas sistem deteksi dini dan respon pertahanan di kawasan tersebut.

Menurut teori geopolitik dan pertahanan, penguasaan penuh atas wilayah udara adalah komponen kunci dalam menjaga integritas dan kesiapsiagaan nasional[2]. Pengelolaan wilayah udara teritori terlebih di kawasan kritis berbatasan dengan banyak negara lain oleh negara lain memungkinkan munculnya celah strategis (strategic loophole) yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan militer asing, baik untuk tujuan pengintaian maupun manuver militer tersembunyi lainnya. Selain itu, kontrol terhadap wilayah udara tersebut juga berkaitan erat dengan kapasitas Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara di udara. Ketiadaan kontrol penuh otomatis akan mengganggu sistem komando dan pengendalian dalam aspek pertahanan nasional.

Aspek Hukum:

Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 secara eksplisit menyatakan bahwa pengelolaan wilayah udara nasional tidak dapat didelegasikan kepada negara lain dan harus sudah diakhiri 15 tahun setelah UU ini di berlakukan yang berarti pada tahun 2024. Dalam praktiknya, pendelegasian kepada Singapura untuk jangka waktu 25 tahun, dan dengan kemungkinan perpanjangan, bertentangan dengan semangat dan ketentuan hukum nasional tersebut[3].

Perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya erosi kedaulatan hukum Indonesia. Dalam kerangka hukum udara internasional, meskipun Konvensi Chicago 1944 memberikan ruang kerja sama dalam pengelolaan FIR berdasarkan kapasitas teknis dan efisiensi penerbangan, hal ini tidak serta merta mengesampingkan prinsip utama bahwa negara memiliki kedaulatan komplit dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya[4]. Oleh karena itu, pendelegasian semacam ini harus dilandasi oleh transparansi dan kepatuhan terhadap hukum nasional, yang dalam kasus ini tampaknya terabaikan.

Aspek Politik: Potensi Rent Seeking dalam Bundling Perjanjian

Paket perjanjian FIR yang dibundel dengan perjanjian ekstradisi dan DCA menimbulkan dugaan adanya praktik politik transaksional atau rent seeking. Dalam politik internasional, pendekatan semacam ini sering kali menyamarkan kepentingan strategis dengan dalih kerja sama diplomatik. Namun, bundling perjanjian dengan sifat yang sangat berbeda—hukum pidana (ekstradisi), pertahanan (DCA), dan navigasi udara (FIR)—menimbulkan kekaburan dalam akuntabilitas dan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia.

Politik transaksional dalam konteks ini berpotensi mengorbankan kepentingan jangka panjang negara demi pencapaian keuntungan jangka pendek atau stabilitas relasi bilateral semu. Hal ini berlawanan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik[5]. Lebih lanjut, sifat jangka panjang dan kemungkinan perpanjangan pendelegasian wilayah udara di kawasan yang kritis berisiko mempermanenkan ketergantungan strategis terhadap negara lain.

Aspek Hubungan Internasional:

Perjanjian FIR RI–Singapura juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap asas hubungan internasional yang sehat, khususnya prinsip mutual respect dan mutual understanding. Dalam teori kedaulatan negara menurut Jean Bodin dan dikembangkan dalam hubungan internasional oleh Hedley Bull, kedaulatan berarti hak eksklusif suatu negara atas wilayahnya, termasuk ruang udara, tanpa campur tangan dari pihak luar[6].

Dengan menerima pengelolaan wilayah udara teritori RI oleh Singapura di atas wilayah udara Indonesia, seolah Indonesia mengakui superioritas teknis negara lain atas ruang udara nasionalnya. Ini menciptakan asimetri relasi bilateral yang secara tidak langsung merugikan posisi tawar Indonesia dalam percaturan diplomatik regional. Dalam kerangka ASEAN sekalipun, kerja sama seharusnya tidak mengorbankan prinsip non-interference dan kedaulatan masing-masing negara anggota.

Demikianlah, Perjanjian FIR Indonesia–Singapura tahun 2022 merupakan preseden penting dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia, namun menyimpan implikasi strategis yang besar bagi kedaulatan negara. Dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, perjanjian ini melemahkan kontrol dan komando atas wilayah udara strategis/kritis. Dari aspek hukum, perjanjian ini bertentangan dengan UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Dari perspektif politik, kebijakan ini sarat potensi rent seeking karena dibundel dengan dua perjanjian lain yang tidak sejenis. Sementara itu, dari kacamata hubungan internasional, kesepakatan ini mengaburkan prinsip mutual respect dan mereduksi makna kedaulatan.

Ke depan, pemerintah perlu meninjau kembali perjanjian ini secara menyeluruh dan melibatkan diskursus publik yang lebih terbuka, dengan pendekatan berbasis hukum, kedaulatan, dan kepentingan strategis nasional. Kedaulatan negara di udara bukanlah barang dagangan diplomatik, melainkan hak asasi negara yang tak boleh dikompromikan.

Catatan Kaki

- “Indonesia-Singapore FIR Agreement Signed,” Kompas.com, 2022.

- Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, (Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 94–100.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 458.

- Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944, Article 1.

- Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, (Cambridge University Press, 1999).

- Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, (Macmillan, 1977).

Referensi

- Buzan, Barry. People, States and Fear. Harvester Wheatsheaf, 1991.

- Bull, Hedley. The Anarchical Society. Macmillan, 1977.

- Rose-Ackerman, Susan. Corruption and Government. Cambridge University Press, 1999.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- Konvensi Chicago 1944.

- Kompas.com dan sumber berita nasional lainnya (2022) terkait perjanjian FIR RI–Singapura.

Jakarta 10 April 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia