Masalah penerapan sistem Demokrasi di Indonesia, yang pernah menjadi harapan besar pascareformasi 1998, kini tengah menghadapi tantangan yang luar biasa. Dua puluh lima tahun setelah euforia desentralisasi, banyak daerah menunjukkan kecenderungan menguatnya pola-pola kekuasaan eksklusif. Pemilu memang tetap dilaksanakan secara rutin, tetapi dalam banyak kasus, makna sejatinya—yaitu memberi ruang bagi perubahan dan akuntabilitas kekuasaan rakyat— menjadi semakin kabur dan menjauh dari kenyataan.

Salah satu yang dapat memberikan penjelasan penting atas fenomena ini terletak pada hubungan antara ekonomi dan kekuasaan. Sebagaimana teori yang dikembangkan oleh pakar politik London School of Economics (LSE) John T. Sidel dan dikontekstualisasikan dalam pengalaman di Indonesia, otoritarianisme subnasional tumbuh subur ketika elite lokal berhasil menguasai struktur ekonomi daerahnya. Dalam kondisi ini, otomatis maka tampak sekali bahwa demokrasi prosedural tidak menjamin terciptanya demokrasi yang substantif.

Ekonomi sebagai Fondasi Kekuasaan

Pada dasarnya sederhana sekali, bahwa siapa yang menguasai sumber daya ekonomi lokal, maka dialah yang serta merta akan menguasai politik. Penguasaan tanah, perkebunan, tambang, anggaran proyek, dan jalur distribusi ekonomi menjadikan elite lokal mampu membangun jaringan patron-klien yang sangat sulit ditembus. Masyarakat yang bergantung secara ekonomi kepada penguasa lokal sudah pasti akan kehilangan kebebasan memilih secara sejati, dan demokrasi pun berubah menjadi sekadar sebuah ritual formal yang basa basi sifatnya.

Fenomena ini sangat terlihat nyata pada berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan di beberapa provinsi, banyak kepala daerah memonopoli proyek infrastruktur dan penggunaan anggaran daerah. Dengan demikiai, partai politik lokal dikooptasi, media massa diarahkan, dan birokrasi dijadikan sekedar alat mobilisasi. Dalam situasi seperti itu maka lengkaplah sudah, konsentrasi kekuasaan menjadi sangat kuat dan lawan politik sulit muncul, jika pun ada, harus menghadapi medan berat yang telah dikondisikan jauh sejak awal.

Klientelisme dan Politik Uang

Masalah ketergantungan ekonomi warga menjadi lahan subur bagi praktik klientelisme. Bantuan sosial, proyek desa, hingga program bantuan tunai menjadi sering kali digunakan bukan semata untuk kesejahteraan, melainkan sebagai instrumen politik. Rakyat seolah dapat dan sudah “dibeli” loyalitasnya dibungkam dengan janji dan insentif jangka pendek.

Tampak sekali politik uang dalam pilkada menjadi keniscayaan dalam pola mekanisme sistem ini. Wajar sekali, karena ongkos politik yang tinggi, kandidat yang maju harus memiliki modal besar atau setidaknya memiliki akses ke jaringan pengusaha. Setelah terpilih, prioritas utama kepala daerah logis sekali orientasinya bukan lagi atau tidak sama sekali fokus untuk melayani rakyat, melainkan terkonsentrasi untuk membayar kembali investasi politik tersebut—melalui proyek, izin usaha, atau konsesi sumber daya.

Lemahnya Akuntabilitas dan Pengawasan

Fenomena Otoritarianisme lokal bertahan bukan hanya karena kekuatan ekonomi elite, tetapi juga terutama sekali karena lemahnya mekanisme pengawasan. DPRD sering kali berfungsi hanya sebagai stempel kebijakan kepala daerah, bukan lagi menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah institusi pengawasan. Lembaga-lembaga pengaduan publik berjalan lambat, dan media lokal kerap hidupnya bergantung pada iklan pemerintah daerah. Ini semua pasti akan mengurangi independensi kritik.

Disisi lainnya, hubungan pusat-daerah yang seharusnya menjadi mekanisme keseimbangan juga tidak sepenuhnya berjalan efektif. Pemerintah pusat pada umumnya pasti cenderung bersikap permisif, sepanjang stabilitas politik dan kepentingan ekonomi nasional tetap terjaga. Dalam banyak kasus, beberapa dari elite daerah yang sangat loyal kepada pusat justru mendapatkan proteksi politik dari intervensi hukum.

Dilema Desentralisasi

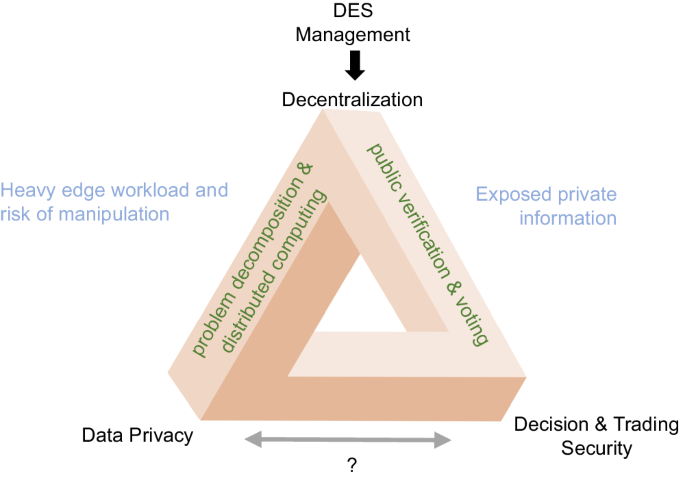

Pola desentralisasi sebenarnya memiliki tujuan yang mulia yaitu mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat dan mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Akan tetapi, sekali lagu tanpa pengawasan dan kontrol yang kuat serta partisipasi publik yang aktif, desentralisasi justru bisa berbalik arah menjadi fragmentasi oligarkis. Beberapa daerah terlihat berubah menjadi “kerajaan – kerajaan kecil” yang dikuasai oleh dinasti politik atau klan tertentu, melanggengkan ketimpangan dan menghambat regenerasi kepemimpinan.

Dalam kondisi seperti ini, maka demokrasi lokal memang trlihat tidak mati, tetapi realitanya mengalami pembusukan dari dalam. Memang demokrasi masih tampak berjalan, akan tetapi sudah kehilangan seluruh daya kritis dan vitalitasnya.

Masa depan demokrasi Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh. Pertama, harus memperbaiki sistem distribusi ekonomi dengan cara antara lain memperkuat UMKM lokal dan membatasi monopoli proyek daerah. Berikutnya, harus meningkatkan transparansi anggaran misalnya saja dengan atau melalui sistem e-budgeting yang terbuka bagi publik. Selanjutnya, perlu mendorong partai politik untuk mengadopsi mekanisme rekrutmen proses kaderisasi yang meritokratik, bukan berbasis mahar politik alias proses jual beli.

Terakhir, harus dimulai upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan media lokal agar mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara independen. Selanjutnya harus mulai dibangun mekanisme evaluasi demokrasi lokal berbasis indikator kualitatif, bukan hanya sekedar prosedural belaka.

Lebih dari itu, diperlukan upaya yang serius dalam melakukan perubahan budaya politik: dari politik transaksional menuju politik berbasis ide, nilai, dan integritas. Perubahan ini harus dipahami tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi harus ditanamkan dalam pendidikan politik sejak dini, melalui kurikulum, media, dan gerakan masyarakat secara menyeluruh dan simultan.

Demokrasi tidaklah cukup hanya dengan membiarkan rakyat secara ritual memilih lima tahun sekali. Demokrasi membutuhkan rakyat yang berdaulat, bukan hanya dalam bilik suara, tetapi juga dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sehari-hari.

Membebaskan demokrasi lokal dari belenggu ekonomi kekuasaan adalah sebuah tugas berat, tetapi bukan mustahil. Seperti halnya demokrasi itu sendiri, tugas ini memerlukan kesabaran, keteguhan, dan keyakinan bahwa perubahan, betapapun kecilnya, selalu dimulai dari kesadaran bersama. Kita harus percaya bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur, melainkan janji dari rakyat untuk rakyat tentang masa depan yang lebih adil dan manusiawi—sebuah janji yang layak diperjuangkan dari akar rumput. Sebuah janji yang kini hanya terlihat sebagai janji semata yang sangat jauh dari realita. Mimpi Indah tentang Demokrasi yang melahirkan sebuah kenyataan yang ternyata jauh sekali dari cita cita. Itulah sekelumit snapshot dari Ekonomi kekuasaan dan masa depan demokrasi Indonesia.

Jakarta 26 April 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia