Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia dipanggil untuk “merayakan pesta demokrasi.” Namun sayangnya, yang berlangsung bukanlah pesta ide dan gagasan, melainkan arisan sogokan, distribusi bansos, dan parade janji muluk yang lekas dilupakan. Demokrasi yang seharusnya mendidik rakyat agar menjadi warga negara yang rasional dan kritis, justru mencetak mentalitas penerima—bukan pemilih. Sebuah ritual yang sangat menyedihkan sekali.

Fenomena politik uang bukan sekadar praktik ilegal dalam pemilu; ia adalah wujud paling telanjang dari demokrasi yang gagal mendidik. Di banyak daerah, hak suara yang seharusnya sakral dihargai seratus ribu rupiah, satu kantong sembako, atau janji pembangunan jalan yang tak pernah dibangun. Dalam struktur semacam ini, rakyat miskin dilatih untuk menjual masa depan demi kebutuhan sesaat. Inilah demokrasi yang memiskinkan secara moral dan politis. Demokrasi yang benar menjual mimpi tentang kesejahteraan rakyat.

Fenomena ini sejatinya tidak saja unik bagi Indonesia. Di Filipina, vote buying dianggap “ritual” demokrasi. Di India, distribusi alkohol, uang, dan barang rumah tangga menjelang pemilu adalah rahasia umum. Di Nigeria, konsep “stomach infrastructure” menggambarkan cara elite memperdaya massa melalui kebutuhan perut. Di Kenya, loyalitas politik dibeli dengan uang dan suku, bukan dengan program dan gagasan. Terlihat dengan vulgar betapa teganya para elit negeri bertingkah laku tanpa moral.

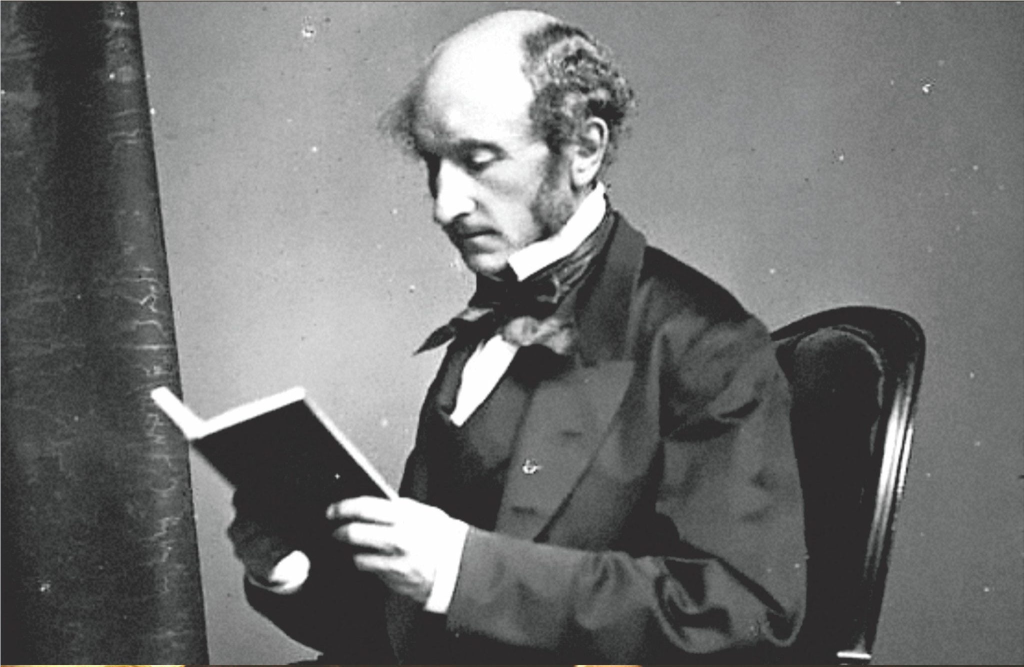

John Stuart Mill pernah mengingatkan bahwa rakyat harus dididik sebelum diberi kekuasaan politik. Demokrasi tanpa pendidikan adalah demokrasi tanpa arah. Dalam bukunya Considerations on Representative Government, Mill menekankan bahwa pemberian suara harus menjadi tindakan sadar yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan hasil bujukan instan atau tekanan ekonomi.[1]

Alexis de Tocqueville pun mencatat bahwa salah satu bahaya demokrasi adalah munculnya “tirani mayoritas” ketika suara mayoritas bukan hasil refleksi mendalam, melainkan pengaruh sesaat dari elite yang manipulatif.[2] Sungguh sangat memprihatinkan.

Antonio Gramsci memberikan kerangka yang lebih struktural. Menurutnya, dominasi politik tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kekuasaan koersif, tetapi juga dalam bentuk hegemoni budaya.[3] Ketika politik uang diterima sebagai hal yang biasa, maka praktik tersebut telah menanamkan nilai-nilai dominasi dalam kesadaran rakyat. Rakyat tak lagi merasa bahwa dirinya ditipu, karena budaya politik telah mengajarkan bahwa pemilu adalah waktu mencari “berkah” sesaat, bukan momentum perubahan.

Dalam praktiknya, demokrasi yang tidak mendidik menciptakan siklus buruk: rakyat dibeli suaranya, pemimpin korup terpilih, kebijakan tak berpihak pada rakyat, lalu rakyat kembali dijadikan objek transaksi lima tahun kemudian. Demokrasi semacam ini bukan jalan menuju keadilan sosial, melainkan jalan pintas menuju pelanggengan oligarki. Demokrasi kehilangan jiwanya, dan rakyat kehilangan martabat politiknya.

Oleh karena itu, Indonesia harus memulai langkah-langkah serius untuk mereformasi sistem dan budaya pemilu. Pertama, pendidikan politik harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan disosialisasikan secara massif melalui media publik. Warga negara tidak lahir dengan kesadaran politik; mereka harus dibentuk dan dididik. Kedua, partai politik harus berhenti menjadi mesin pencetak elite korup dan mulai membangun kader berbasis meritokrasi. Ketiga, pengawasan terhadap praktik politik uang harus diperkuat dan dilakukan secara independen. Terakhir, kampanye politik harus berfokus pada pertarungan visi dan program, bukan pada gemerlap panggung dan amplop.

Pemilu juga harus direformasi dari sisi teknis dan substansial. Batasan pengeluaran kampanye harus diaudit secara transparan. Dana kampanye sebaiknya dibiayai secara terbuka melalui APBN dan donasi publik yang tercatat. Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus diberikan wewenang lebih besar dalam mendeteksi dan menindak praktik politik uang, termasuk digital vote buying yang kini marak lewat media sosial dan e-wallet.

Demokrasi yang sehat lahir bukan dari amplop dan bansos, melainkan dari kesadaran rakyat yang tercerahkan. Demokrasi yang mendidik akan melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab, kebijakan yang adil, dan rakyat yang kritis. Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang lingkaran setan: rakyat miskin dibeli, pemimpin korup terpilih, dan demokrasi kehilangan makna. Kesemua itu karena tidak adanya kesadaran kalangan elit akan tanggung jawabnya terhadap negara. Mereka hanya sibuk mengurus diri sendiri dan kelompoknya saja. Sebuah fenomena yang sangat berbahaya bila dibiarkan berjalan, semua menjadi kelihatan biasa biasa saja. Sejauh ini memang Demokrasi terlihat sebagai kurang mendidik. Semoga kedepan Indonesia menemukan kesadarannya dalam pola berbangsa dengan tanggung jawab yang utuh terhadap penegakan ahlak dan moral. Semoga Indonesia keluar dari kegelapan !

Referensi:

[1] John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, (London: Parker, Son, and Bourn, 1861).

[2] Alexis de Tocqueville, Democracy in America, (Chicago: University of Chicago Press, 2000).

[3] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, (New York: International Publishers, 1971).

[4] Susan Stokes et al., Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics, (Cambridge University Press, 2013).

[5] Edward Aspinall & Mada Sukmajati (eds.), Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, (Yogyakarta: PolGov UGM, 2016).

Jakarta 27 Maret 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia