Abstrak

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tahun 2022 yang mendelegasikan wilayah udara di atas perairan Kepulauan Riau dan Natuna kepada otoritas penerbangan Singapura menimbulkan persoalan serius terkait pelanggaran kedaulatan negara. Artikel ini mengkaji berbagai dimensi perjanjian tersebut, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Penerbangan RI, ketidakrelevanan alasan teknis seperti ketidakmampuan Indonesia, serta implikasi strategis-ekonomis dari wilayah udara yang didelegasikan. Dengan menggunakan pendekatan hukum udara internasional dan teori kedaulatan dari pakar-pakar seperti Prof. Priyatna Abdurrasjid, Prof Pablo Mendes de Leon, Prof. Atip Latipulhayat, dan Prof. Syaifullah, tulisan ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya merugikan kepentingan nasional tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar kedaulatan udara yang mutlak, komplit, dan eksklusif.

Kata Kunci: Kedaulatan udara, FIR, Indonesia-Singapura, hukum udara internasional, strategi nasional.

Pendahuluan

Kedaulatan udara merupakan prinsip hukum internasional yang fundamental. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa *”Every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”*¹. Di Indonesia, prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 458, yang mengamanatkan bahwa penguasaan atas seluruh wilayah udara nasional harus dilakukan sepenuhnya oleh negara Indonesia².

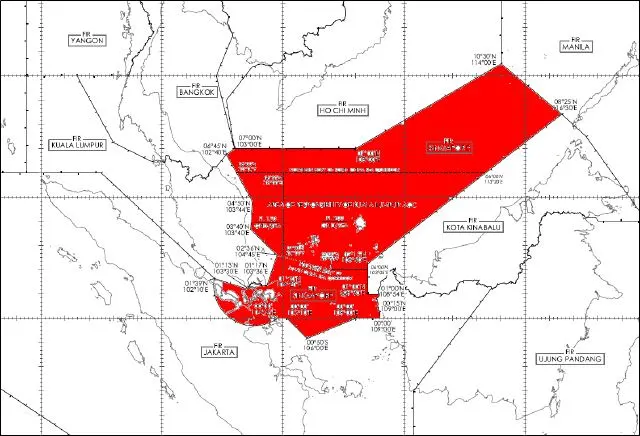

Namun, melalui perjanjian tahun 2022, Pemerintah Indonesia mendelegasikan pengelolaan wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada otoritas penerbangan Singapura sampai ketinggian 37.000 kaki selama 25 tahun dan dapat diperpanjang. Ini menimbulkan berbagai pertanyaan kritis baik dari sisi hukum, politik, maupun kedaulatan nasional.

Pembahasan

1. Pelanggaran terhadap Hukum Nasional

Delegasi wilayah udara ini secara nyata melanggar Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menegaskan: *”Pemerintah wajib menguasai seluruh wilayah udara nasional paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.”*³

Pasal 458 UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur tentang kewenangan negara atas wilayah udara. Khususnya, pasal ini menyatakan bahwa kendali penuh atas wilayah udara Indonesia berada di tangan pemerintah Indonesia paling lambat 15 tahun sejak UU tersebut disahkan. Ini berarti, paling lambat tahun 2024, kendali penuh atas wilayah udara, termasuk di atas Kepulauan Riau, sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Indonesi

Mengizinkan negara lain mengelola sebagian wilayah udara nasional selama 25 tahun, bahkan dengan opsi perpanjangan, merupakan pengabaian terhadap mandat hukum nasional tersebut.

2. Mitos Ketidakmampuan Indonesia

Alasan bahwa Indonesia tidak mampu mengelola wilayah tersebut terbantahkan oleh fakta hasil audit ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP), yang menunjukkan bahwa performa keselamatan penerbangan Indonesia, termasuk AirNav Indonesia, berada di atas rata-rata global⁴.

Ini membuktikan bahwa otoritas penerbangan sipil Indonesia memiliki kapabilitas teknis untuk mengelola wilayah udara tersebut tanpa perlu mendelegasikannya kepada negara lain.

3. Isu Kepadatan Lalu Lintas Udara

Klaim tentang tingginya kepadatan lalu lintas sebagai alasan delegasi juga lemah. Traffic udara di wilayah Malaysia bahkan lebih padat, namun Malaysia tetap mengelola sendiri wilayah udaranya tanpa mendelegasikan kepada Singapura⁵.

4. Durasi Transisi yang Tidak Masuk Akal

Durasi 25 tahun untuk transisi dianggap sangat berlebihan. Dalam kasus serupa, seperti pengambilalihan FIR Phnom Penh oleh Kamboja dari Thailand, proses transisi hanya memakan waktu sekitar dua tahun dan dilakukan langsung antar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara masing-masing negara⁶.

5. Dugaan Transaksionalitas Perjanjian

Penggabungan perjanjian FIR dengan perjanjian ekstradisi dan Defence Cooperation Agreement (MTA) dalam satu paket menimbulkan kecurigaan adanya sifat transaksional. Hal ini memperlemah posisi tawar Indonesia dalam mempertahankan prinsip kedaulatan wilayah udara.

6. Asal-Usul Kolonialisme FIR

Wilayah FIR Singapura merupakan warisan kolonial Inggris, sementara pengelolaan wilayah udara Indonesia sebelumnya juga ditentukan oleh kolonial Belanda. Perjanjian ini seolah melanggengkan praktik kolonial yang seharusnya sudah dihapuskan dalam era kemerdekaan⁷.

Sebagaimana diingatkan oleh Prof. Syaifullah dalam kajiannya, “mempertahankan penguasaan asing terhadap FIR adalah perpanjangan dari praktik kolonial yang mengabaikan martabat dan kedaulatan bangsa”⁸.

7. Kerugian Strategis dan Ekonomis

Wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna memiliki nilai strategis sebagai critical border area. Selain itu, pengelolaan lalu lintas udara (ATC charges) di wilayah ini menghasilkan potensi penerimaan negara yang signifikan.

Delegasi ini mengurangi kemampuan Indonesia untuk melaksanakan control of the air, use of airspace, and law enforcement – tiga pilar utama kedaulatan udara menurut Prof. Pablo Mendes de Leon dan Prof. Atip Latipulhayat⁹.

8. Keselamatan Penerbangan Internasional: Studi Kasus 9/11

Alasan demi keselamatan penerbangan internasional juga tidak membenarkan delegasi kedaulatan. Studi kasus serangan 11 September 2001 (9/11) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kegagalan sistem manajemen lalu lintas udara nasional dapat menyebabkan tragedi besar. Setelah peristiwa tersebut, Amerika Serikat merestrukturisasi sistem pengelolaan lalu lintas udara nasional mereka menjadi Civil-Military Air Traffic Flow Management System, mengintegrasikan otoritas sipil dan militer untuk memperkuat pengawasan dan pertahanan udara nasional¹⁰.

Pelajaran utama dari 9/11 adalah bahwa negara harus mengendalikan penuh wilayah udaranya, tidak hanya untuk keselamatan sipil tetapi juga untuk keamanan nasional. Menyerahkan kontrol wilayah udara kepada negara lain, apalagi di kawasan perbatasan strategis, berisiko besar terhadap keselamatan dan kedaulatan nasional.

9. Isu Penghormatan terhadap Kedaulatan

Seringkali dikemukakan juga bahwa demi “menghormati” negara tetangga, Indonesia sebaiknya bersikap lunak dalam soal pengelolaan wilayah udara. Justru sebaliknya, Singapura lah yang seharusnya menunjukkan rasa hormat terhadap kedaulatan udara Indonesia. Kedua negara semestinya sepakat untuk mengakhiri cara-cara atau pola kerja negara kolonial yang orientasinya memeras dan memperkosa kedaulatan negara lain demi kepentingannya sendiri. Dalam era modern yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan antarbangsa, praktik semacam itu tidak dapat dibenarkan. Standar unversal hubungan antar bangsa adalah berlandas pada mutual respect dan mutual understanding.

10. Citra Ketidakpercayaan Diri Bangsa Pendelegasian pengelolaan wilayah udara kepada Singapura juga menciptakan citra bahwa Indonesia tidak percaya diri terhadap kemampuan pengelolaan wilayah kedaulatannya sendiri. Ini berpotensi menurunkan martabat bangsa di mata dunia internasional. Dalam teori hubungan internasional, kemampuan suatu negara untuk mengelola wilayah udaranya sendiri merupakan indikator penting dari kapasitas negara (state capacity) dan kedaulatan efektif. Dengan mendelegasikan pengelolaan kepada pihak asing, Indonesia justru memberi kesan inferioritas yang dapat berdampak pada persepsi politik dan strategi global terhadap posisi Indonesia di kawasan⁹¹. Dalam era globalisasi, di mana reputasi negara semakin menjadi faktor strategis, mempertahankan kendali penuh atas wilayah udara bukan sekadar soal teknis operasional, melainkan simbol kredibilitas, kemampuan, dan harga diri nasional.

Kesimpulan

Perjanjian delegasi wilayah udara kepada Singapura bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan internasional tentang kedaulatan negara di udara. Alasan teknis yang diajukan tidak valid, sementara konsekuensi strategisnya sangat merugikan Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan oleh David Ben-Gurion:

*”A high standard of living, cultural development, economic growth, and economic independence are impossible without full control of the air.”*¹¹

Maka, mempertahankan kedaulatan penuh atas wilayah udara nasional adalah syarat mutlak untuk kemandirian nasional Indonesia. Syarat mutlak bagi status negara yang ingin Merdeka yaitu berdaulat penuh di darat, lauit dan Udara.

Daftar Pustaka

- Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, Pasal 1.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 458.

- ICAO USOAP Results 2022, Laporan Audit Keselamatan Penerbangan Indonesia.

- Laporan Traffic Data Malaysia Civil Aviation Authority, 2022.

- ICAO Report on the Transition of Phnom Penh FIR from Thailand to Cambodia, 2001.

- Chappy Hakim, Kedaulatan Udara dan Masa Depan Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2020).

- Syaifullah, Hukum Udara Internasional, (Bandung: Alumni, 2019).

- Pablo Mendes de Leon dan Atip Latipulhayat, Sovereignty and Airspace Management, Journal of Air Law and Commerce, Vol. 84, 2019.

- U.S. Government Accountability Office, Aviation Security: Integration of Civil-Military Air Traffic Control after 9/11, GAO Report, 2003.

- David Ben-Gurion, quoted in Chappy Hakim, Air Power dan Kedaulatan Negara, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019).

Jakarta 28 April 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia