Washington DC – Marsekal (Purn) Chappy Hakim masih tampak gagah di usia 68 tahun. Bersama sang istri, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005 itu berbincang santai dengan detikcom di sebuah restoran di belakang kantor KBRI Washington DC.

Di ibu kota Amerika Serikat itu, Chappy baru saja menjalankan sebuah misi sederhana tapi sarat makna: menyerahkan sebuah buku ke US Library of Congress (LOS).

“Saya menyerahkan buku itu ke Library of Congress karena dua alasan. Pertama, LOS tidak sembarangan menerima buku, dan hanya buku yang mereka nilai layak saja yang mereka terima. Kedua, buku yang disimpan oleh LOS akan terawat baik dan bisa menjadi rujukan bagi generasi yang akan datang, bahkan seandainya di tempat lain buku tersebut sudah tidak bisa ditemukan,” kata Chappy, Jumat (9/10/2015) .

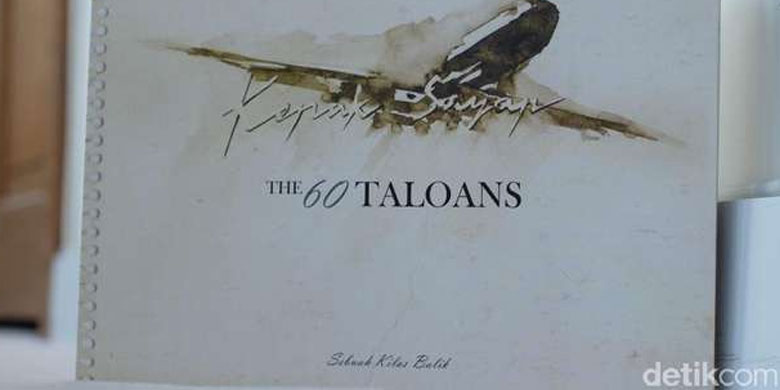

“Kepak Sayap the 60 Taloans: Sebuah Kilas Balik,” demikian judul buku tersebut. Sebagaimana judulnya, buku itu berisi kilas balik perjalanan 60 pilot Indonesia semasa menjalani pelatihan di AS tahun 1950-1952. Sebagian besar isinya berupa foto-foto, dengan selipan narasi di sana-sini.

Cukup mengesankan bahwa dokumentasi berupa foto-foto peristiwa yang sudah 65 tahun berselang itu masih tersimpan rapi dan lumayan lengkap. Di buku itu dikisahkan bahwa pada bulan November 1950, sebanyak 60 pemuda Indonesia dikirim oleh Angkatan Udara ke AS untuk menjalani pelatihan sebagai pilot. Sekolah tempat mereka berlatih adalah TALOA Acedemy of Aeronautics yang berlokasi di Bakersfield, California. TALOA sendiri merupakan singkatan dari Transocean Air Lines Oakland Airport.

Meski dikirim oleh militer, banyak dari mereka yang berlatar belakang sipil. Waktu itu baru setahun Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) bulan Desember 1949. Republik yang masih muda mewarisi kurang lebih 100 pesawat dari Belanda bekas Perang Dunia II, namun minim sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan. Sebelumnya sudah pernah dilakukan pendidikan angkatan ke-2 Angkatan Udara Repulik Indonesia (AURI) yang menghasilkan 20 penerbang, namun mayoritas mereka hanya tersebar di Jawa dan Sumatera. Sementara angkatan sebelumnya disibukkan dengan upaya membuka pangkalan udara dan jaringan penerbangan baru.

Guna mengatasi kekurangan personel tersebut, Kementerian Pertahanan RI membuka pendaftaran untuk calon pilot lewat pengumuman tertanggal 25 Juli 1950. Antusiasme publik ternyata amat tinggi, dan ratusan pemuda mendaftar. Setelah diseleksi lewat ujian tertulis ilmu pasti, ilmu alam, bahasa Inggris, tes kesehatan, dan wawancara, terpilihlah 60 orang kadet (calon penerbang) yang selanjutnya dikirim ke AS untuk menjalani pelatihan.

Sebagai sebuah catatan tentang memori, buku itu tidak lepas dari kesan personal dan nostalgis. Misalnya, beberapa paragraf di hal. 16 dan 17 merekam reaksi para kadet yang membandingkan kondisi mereka di Amerika dengan di Indonesia.

“Di sini to tempat tinggal kita? Beda ya dari asrama AURI di Kalijati, Andir atau Cililitan yang bekas tangsi tentara Belanda. Waduh…WC-nya banyak lho. Tapi, pintunya Cuma separo! Ya, itu untuk men-cek…kalau kamu nongkrong pasti akan ketahuan!”

“Dan tempat mandinya pakai douche (shower)! Lha, pintunya mana? Alaaa, semua laki-laki kan, masak diributkan.”

“Wah, landasannya luas sekali ya, dan seluruhnya dibeton. Tetapi runaway-nya tiga, tidak seperti di Kalijati, Andir atau Cililitan yang hanya satu jalur. Malahan yang di Kalijati permukaannya rumput!”

“Aneh ya, sini kan Amerika, kok kita tidak pernah lihat snow? Ini California…the land of sunshine, monyong!”

Nama-nama orang Indonesia cukup menyulitkan bagi lidah Amerika. Maka para kadet itu dituntut mempunyai nama panggilan yang mudah diucapkan oleh para pelatih mereka. Sebagian menggunakan nama pendeknya untuk panggilan, seperti Alam untuk A.R. Alamsjah dan Baldy untuk Baldy Bachran. Sebagian lagi menggunakan nama panggilan yang berbau-bau Barat untuk nama asli mereka yang khas Indonesia. Misalnya, Andoko dipanggil Andy, Soeroso dipanggil Bob, J.E. Najoan dipanggil John, Slamet dipanggil Slammy, Iskandar dipanggil Sandy, dan sebagainya.

Saleh Basarah, salah seorang kadet, menulis dalam memoirnya yang dikutip di buku tersebut. “Nama panggilan itu begitu melekat pada diri kami dan menjadikan kami akrab seperti saudara. Sampai usia lanjut pun, setelah pensiun, dalam bersilaturahmi kami selalu memanggil dengan nama panggilan itu. Saling menghormati dan tanpa jarak,” tulisnya.

Selama pelatihan, suasana hangat terbangun bukan saja di antara para kadet, tetapi juga antara kadet dengan “induk semang” mereka, yaitu Bill Rea dan istrinya, Lillian Rea. Saat itu Bill dan Lillian adalah pasangan yang baru menikah. Secara suka rela Bill menawarkan diri menjadi Social Director dari program tersebut. Di mata para kadet, Bill dan Lillian ibarat orang tua asuh.

Merekalah yang mengorganisir kegiatan sosial anak-anak muda Indonesia itu, seperti misalnya mempertemukan mereka dengan keluarga-keluarga Amerika supaya mereka bergaul sekaligus mengasah kemampuan bahasa Inggris.

“Karena peran Bill dan Illian inilah, ke-60 kadet itu betah dan senang selama hidup di sana. Di sekolah mereka terjamin semua kebutuhannya, bahkan menerima uang saku setiap bulan, dan di luar sekolah kehidupan sosial mereka betul-betul menyenangkan dan penuh dinamika positif yang pada gilirannya sangat berguna bagi hidup mereka selanjutnya” (hal. 19).

Setelah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih setahun, 40 kadet akhirnya dipulangkan ke Indonesia, sementara 20 yang lain melanjutkan selama 6 bulan untuk dilatih menjadi instruktur penerbangan. Kepulangan mereka dibagi ke dalam beberapa rombongan secara bertahap. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan pesawat, sehingga kecil kemungkinan ke-60 kadet itu meninggal di saat yang bersamaan.

Bulan Juli 1952, semua kadet telah kembali ke Indonesia. Selanjutnya mereka menjalani profesi yang berbeda-beda; ada yang berkarir di militer dan ada pula yang memilih jalur penerbangan sipil dan bekejra di sektor swasta. Tiga di antara mereka berhasil menduduki jabatan Kepala Staf di militer, dan beberapa menjadi duta besar. Apapun jalur karir yang mereka ambil sesudahnya, ke-60 orang itu merupakan cikal bakal pilot yang berjasa mengembangkan dunia kedirgantaraan Indonesia.

Karena persahabatan erat yang terjalin di sana, para kadet itu terus menjaga keakraban hingga tua. Saat ini tinggal dua orang dari 60 kadet itu yang masih hidup, yaitu Steve Kristedja yang bermukim di California dan hapid Prawira Adiningrat yang tinggal di Tangerang. Tali silaturahmi itu diteruskan oleh anak cucu mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyusun buku tentang kilas balik perjalanan “the Taloans” atau para alumni TALOA. Buku itu diterbitkan bulan Agusuts 2015, dengan pengantar menyentuh dari Lilian yang telah berusia 94 tahun.

“Ketika saya menulis ini, saya sadar bahwa hanya segelintir dari 60 orang itu yang masih hidup. Sekarang generasi baru yang merupakan anak-anak mereka mencatat sejarah Angkatan Udara untuk cucu-cucu mereka yang tak pernah mereka jumpai. Saya berdoa untuk anak-anak mereka, dan saya mengingat mereka dengan cinta abadi,” tulis Lillian.

(ega/ega)